核分裂制御の仕組み

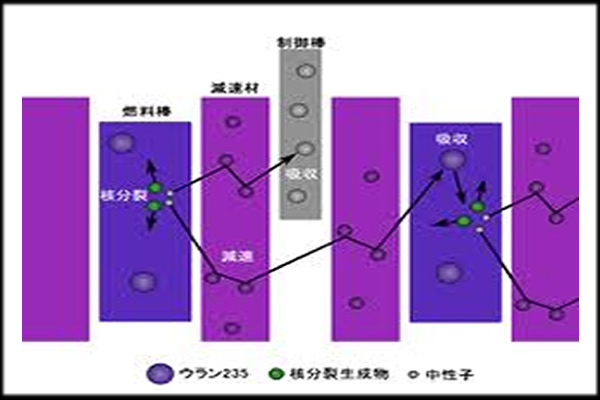

核分裂をゆっくりと継続的に起こさせるためには、中性子の数をコントロールすることが必要です。制御棒は、発生した中性子2?3個のうちの1個を次の核分裂のためにウラン235にぶつけ、残りの中性子を吸収し、中性子の数を一定に保つ役割をもっています。単位時間当たりに起こる核分裂反応(連鎖反応)を一定の状態にすることで「臨界状態」を保つことができます。

中性子の数は、制御棒を上下に動かすこと等によってコントロールします。制御棒を原子炉から抜くことにより制御棒に吸収される中性子の数が減少し、核分裂の回数が増加し出力が上昇します。逆に制御棒を原子炉の中に入れ、数多くの中性子が制御棒に吸収される状態にすれば核分裂の回数は減少し、出力も減少します。このように制御棒を調節して、出力がコントロールできるしくみになっています。

核分裂によって放出された中性子は光の速さの約10分の 1という物凄いスピードを持っています。このスピードでは速すぎて効率良く核分裂を起こすことができません。そこで中性子の移動速度を落とすための「減速材」が必要となります。減速材はそのまま原子炉の名称として用いられることが多く、日本で稼動している商用原子炉は水(軽水)が使われているために「軽水炉」と呼ばれます。重水が使われるものを「重水炉」、黒鉛が使われているものを「黒鉛炉」と呼びます。軽水炉の場合、原子炉内が大量の水で満たされており、これにより核分裂反応の速度を一定レベル以下に落とします。

中性子の数は、制御棒を上下に動かすこと等によってコントロールします。制御棒を原子炉から抜くことにより制御棒に吸収される中性子の数が減少し、核分裂の回数が増加し出力が上昇します。逆に制御棒を原子炉の中に入れ、数多くの中性子が制御棒に吸収される状態にすれば核分裂の回数は減少し、出力も減少します。このように制御棒を調節して、出力がコントロールできるしくみになっています。

核分裂によって放出された中性子は光の速さの約10分の 1という物凄いスピードを持っています。このスピードでは速すぎて効率良く核分裂を起こすことができません。そこで中性子の移動速度を落とすための「減速材」が必要となります。減速材はそのまま原子炉の名称として用いられることが多く、日本で稼動している商用原子炉は水(軽水)が使われているために「軽水炉」と呼ばれます。重水が使われるものを「重水炉」、黒鉛が使われているものを「黒鉛炉」と呼びます。軽水炉の場合、原子炉内が大量の水で満たされており、これにより核分裂反応の速度を一定レベル以下に落とします。